Только факты

Плавание в период Великой Отечественной войны стало одной из обязательных дисциплин, которая преподавались известными тренерами и пловцами нашим воинам во время их подготовки. А те, кто уже умел хорошо плавать, в условиях фронта, порой, творили самые настоящие подвиги, являя миру мужество, выносливость и стойкость, о которых в предвоенное время даже не задумались. И сегодня, в год празднования 80-летия Великой Победы, приведем лишь несколько примеров из множества подобных.

Воды Балтии никогда не были особо спокойными, и уж тем более теплыми. Финский залив к тому же являлся как бы «зеркалом» Балтии с её внезапными штормами и волнами с небольшой дом. Юрий Курилло служил на Балтийском флоте и по праву считался одним из лучших флотских пловцов как на дорожке, так и на открытой воде. Впрочем, спортивного термина «открытая вода» в ту пору не существовало, а марафонские дистанции частенько именовались проплывами.

Курилло встретил войну на небольшом острове в 20-ти километрах от Крондштата. В какой-то момент вышла из строя радиостанция. А без связи, как без рук. Тем более, что враг вот он, рядом. И при численном перевесе. И тогда командир принял решение отправить Юрия Курило с донесением на «большую землю». Хотя что значит «принял решение»? Отважиться на проплыв в 20 километров в ледяной воде и четырехбалльный шторм; приказать себе это сделать мог лишь сам Юрий. И он принял решение – плыть. Это был, на самом деле, плавательный марафон во имя жизни. Не раз и не два нашему бойцу казалось, что вот он – последний гребок, после которого уже не будет никаких сил заставить себя поднять руку. Тогда он ложился на спину и мысленно представлял ребят, которые вот сей момент дрались с фашистами на клочке суши, и что нет у него права подвести их. Если сейчас погибнет он, то погибнут и они. После семи часов проведенных в «водном холодильнике» у него отказала нога. Но Курило доплыл. Он просто не мог поступить иначе.

С Балтикой связано имя еще одного героя-краснофлотца, чье умение плавать и личное мужество спасло даже не десятки, а сотни жизней. Мастер спорта Петр Голубев. Его часть потеряла связь с командованием. Что было равносильно военной работе вслепую и с непредсказуемыми последствиями. По суше восстановить связь оказалось нереально, наши бойцы попали, практически, в окружение. Оставался лишь один проход – морем. А это – не меньше 25 километров. И не по Каспию или Черному уютным августом, а в неспокойных и холодных водах Балтии. Но, как и Юрий Курило, Голубев ни минуты не сомневался в том, что поплывет. И тогда останется за немногим – доплыть. Он сделал это. Сделал на грани помутнения рассудка, когда от бесконечного перенапряжения уже слабо понимал, куда и зачем плывет.

Вода в заливе Сиваш в ту пору тоже была сродни ледяной. Больше восьми часов провел в ней чемпион Советского Союза по марафонскому плаванию Николай Корниенко, чтобы выполнить, казалось бы, невыполнимое задание: доставить срочный пакет из пункта «а» в пункт «б», между которыми пролегли 18 километров бессмертия…

Преодолевая водные преграды, наши бойцы «восстанавливали» не только беспроводную связь. Но каково приходилось тем, кто плыл, причем, не одну сотню метров, да еще и под обстрелом, с тяжеленной катушкой с проводом, которая в воде казалась вообще неподъемной. Нечто похожее пришлось пережить рекордсмену СССР по плаванию Борису Озерову. Артиллерийской батарее потребовалась срочная связь. Но мешает река. Как в песне, широка и глубока. И фашист реку простреливает. Бухту провода на катушке можно переправить лишь одним способом, привязав к спине и потихоньку, безлунной ночью попробовать переплыть реку «по-лягушачьи», брассом. Озеров решился и победил. И главнее в его жизни побед на воде ни до, ни после не было.

А что случалось с теми, кто совсем не умел плавать и когда под рукой не оказывалось подручных средств? Слова богу, если рядом появлялся товарищ, который плавать умел, и был в состоянии перевезти через водную преграду не только себя, свое оружие, скатку и вещмешок, но и таких вот неумех. Спасая им жизнь. И это не «фигура речи» а самая что ни на есть суровая правда. Тот же Игорь Дурейко, кстати, как и Озеров, рекордсмен страны, при отступлении через реку Шару, спас пятерых, поочередно переправив их на нужный берег.

Но если я еще могла представить как это действие происходило или могло происходить, то узнала про эпизоды, которые до поры до времени не укладывались в моей голове. Например, этот. Наша подводная лодка повреждена в бою и ложится на грунт. Никто не знает, где она. И не узнает, никакой сигнал не проходит. Так что помощи ждать неоткуда. А до своих, до берега, всего-то несколько километров. И тогда старшина Никишин принимает решение попасть в воду через торпедный аппарат, добраться до поверхности и доплыть. Сказано – сделано. Я нечто подобное – когда подводник выходил на волю через торпедный аппарат – после видела в художественных фильмах. Но там артистам ничего не грозило. Здесь же, как понимаю, всё было на тоненького: малейшая оплошность, и прощай надежда на спасение.

Так вышло, что каждым маем мы вспоминаем о гениальном советском пловце, рекордсмене мира, Европы и СССР (120 рекордов! Только вдумайтесь в эту цифру!) Леониде Карповиче Мешкове. Великим спортсменом он стал еще до войны. А по ходу её вдобавок укрепил свое человеческое величие. Героический эпизод из военной поры Леонида Карповича, казалось бы, общеизвестен. Но в то же время по опыту знаю, что всегда найдутся представители самого молодого (и не только) поколения читателей газеты, которые увидят его впервые. Нашла описание подвига Мешкова в одном из сми, и, как цитату, хочу привести полностью. Кстати, этих описаний много, они даже чуть разнятся, но я выбрала вот этот. Итак: «Летом 1941 года фашисты устремились к реке Луга. Форсировав ее, немцы могли выйти на подступы к Ленинграду. Бои на Лужском оборонительном рубеже длились около месяца. Советским фронтовикам было необходимо получить сведения из тыла врага. Но переправиться по реке на лодках не получалось. Тогда на помощь пришли спортсмены-пловцы, среди которых мировой рекордсмен Леонид Мешков. Ночью они переплыли реку. Больше суток вели разведку. Выполнив задачу, солдаты собрались возвращаться, но были обнаружены противником. Начался обстрел. Одного из советских пловцов, чемпиона страны Евгения Белковского, убили. Другой, Сергей Кулаков, получил тяжелое ранение. Старший сержант Леонид Мешков подхватил товарища и пополз с ним к реке, но тут взорвался снаряд. Мешкова ранило в правую руку. Снова взрыв – и левая рука оказалась обездвижена. Чудом добравшись до воды, Леонид поплыл на спине. При этом на себе он держал серьезно раненного Сергея Кулакова. За этот подвиг спортсмен-фронтовик, доброволец ВОВ Леонид Карпович Мешков был удостоен высокой правительственной награды. А после войны, несмотря на тяжелое ранение, вернулся в большой спорт и неоднократно становился победителем чемпионатов СССР».

Рассказав о фронтовых героях-пловцах (как вы понимаете, лишь о некоторых из них), было бы неправильно не вспомнить тех, кто обучал наших бойцов плаванию в те тяжелые годы. В самом начале войны известнейшие советские мастера водных дорожек Клавдия Алешина, Владимир Китаев и Николай Столбов разработали 20-часовой курс ускоренного обучения плаванию. Более того, наравне с другими мастерами сами его и преподавали. И, конечно, здесь особо наглядным будет пример осажденного Ленинграда. Ведь даже в блокаду – речь о её начале, о 1941 годе – здесь работал бассейн, где солдаты учились плавать. И что вообще как-то даже нереально представить: проводились занятия групп по лечебной водной физкультуре.

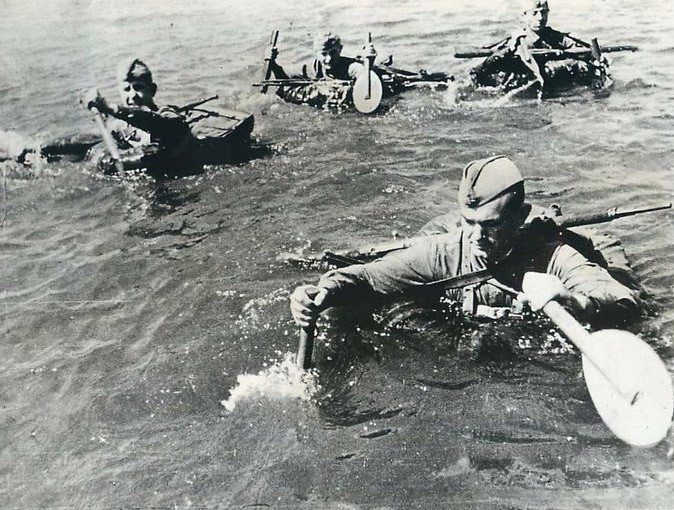

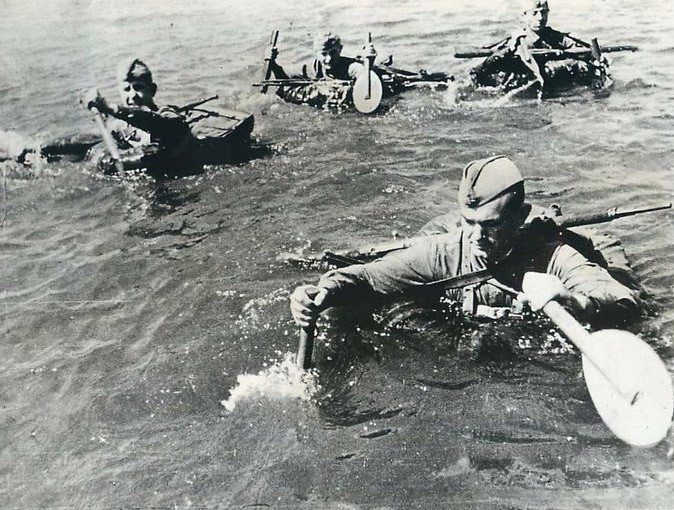

Еще один известный ленинградский пловец и тренер Александр Шумин (к слову, супруг Клавдии Алешиной) был назначен начальником школы, где учили настоящих и будущих защитников города как плаванию, так и переправам вплавь. На прудах стадиона имени Ленина, прудах Озерки в Пушкине воины тренировались максимально использовать все подручные средства при переправах через водные преграды. А переправлять надо было не только себя, но и пулеметы, и орудия, и даже машины, не дожидаясь наведения понтонных мостов.

Шумин, кстати, проявил себя и как блестящий организатор «горячих» переправ через Неву в районе Невского Пятачка, а также других местах Ленинградского фронта, за что был награжден боевыми орденами и медалями.

Курсы плавания для бойцов, уходящих на фронт, были организованы во многих городах СССР. В холодное время бойцы тренировались в бассейнах. Но как только позволяла погода выходили на открытые водоемы. И эти уроки многим из них сохранили жизнь.

Подготовила

Маргарита Балакирева

Фото из открытых источников

Такое простое и нужное мужество!

Плавание в период Великой Отечественной войны стало одной из обязательных дисциплин, которая преподавались известными тренерами и пловцами нашим воинам во время их подготовки. А те, кто уже умел хорошо плавать, в условиях фронта, порой, творили самые настоящие подвиги, являя миру мужество, выносливость и стойкость, о которых в предвоенное время даже не задумались. И сегодня, в год празднования 80-летия Великой Победы, приведем лишь несколько примеров из множества подобных.

Воды Балтии никогда не были особо спокойными, и уж тем более теплыми. Финский залив к тому же являлся как бы «зеркалом» Балтии с её внезапными штормами и волнами с небольшой дом. Юрий Курилло служил на Балтийском флоте и по праву считался одним из лучших флотских пловцов как на дорожке, так и на открытой воде. Впрочем, спортивного термина «открытая вода» в ту пору не существовало, а марафонские дистанции частенько именовались проплывами.

Курилло встретил войну на небольшом острове в 20-ти километрах от Крондштата. В какой-то момент вышла из строя радиостанция. А без связи, как без рук. Тем более, что враг вот он, рядом. И при численном перевесе. И тогда командир принял решение отправить Юрия Курило с донесением на «большую землю». Хотя что значит «принял решение»? Отважиться на проплыв в 20 километров в ледяной воде и четырехбалльный шторм; приказать себе это сделать мог лишь сам Юрий. И он принял решение – плыть. Это был, на самом деле, плавательный марафон во имя жизни. Не раз и не два нашему бойцу казалось, что вот он – последний гребок, после которого уже не будет никаких сил заставить себя поднять руку. Тогда он ложился на спину и мысленно представлял ребят, которые вот сей момент дрались с фашистами на клочке суши, и что нет у него права подвести их. Если сейчас погибнет он, то погибнут и они. После семи часов проведенных в «водном холодильнике» у него отказала нога. Но Курило доплыл. Он просто не мог поступить иначе.

С Балтикой связано имя еще одного героя-краснофлотца, чье умение плавать и личное мужество спасло даже не десятки, а сотни жизней. Мастер спорта Петр Голубев. Его часть потеряла связь с командованием. Что было равносильно военной работе вслепую и с непредсказуемыми последствиями. По суше восстановить связь оказалось нереально, наши бойцы попали, практически, в окружение. Оставался лишь один проход – морем. А это – не меньше 25 километров. И не по Каспию или Черному уютным августом, а в неспокойных и холодных водах Балтии. Но, как и Юрий Курило, Голубев ни минуты не сомневался в том, что поплывет. И тогда останется за немногим – доплыть. Он сделал это. Сделал на грани помутнения рассудка, когда от бесконечного перенапряжения уже слабо понимал, куда и зачем плывет.

Вода в заливе Сиваш в ту пору тоже была сродни ледяной. Больше восьми часов провел в ней чемпион Советского Союза по марафонскому плаванию Николай Корниенко, чтобы выполнить, казалось бы, невыполнимое задание: доставить срочный пакет из пункта «а» в пункт «б», между которыми пролегли 18 километров бессмертия…

Преодолевая водные преграды, наши бойцы «восстанавливали» не только беспроводную связь. Но каково приходилось тем, кто плыл, причем, не одну сотню метров, да еще и под обстрелом, с тяжеленной катушкой с проводом, которая в воде казалась вообще неподъемной. Нечто похожее пришлось пережить рекордсмену СССР по плаванию Борису Озерову. Артиллерийской батарее потребовалась срочная связь. Но мешает река. Как в песне, широка и глубока. И фашист реку простреливает. Бухту провода на катушке можно переправить лишь одним способом, привязав к спине и потихоньку, безлунной ночью попробовать переплыть реку «по-лягушачьи», брассом. Озеров решился и победил. И главнее в его жизни побед на воде ни до, ни после не было.

А что случалось с теми, кто совсем не умел плавать и когда под рукой не оказывалось подручных средств? Слова богу, если рядом появлялся товарищ, который плавать умел, и был в состоянии перевезти через водную преграду не только себя, свое оружие, скатку и вещмешок, но и таких вот неумех. Спасая им жизнь. И это не «фигура речи» а самая что ни на есть суровая правда. Тот же Игорь Дурейко, кстати, как и Озеров, рекордсмен страны, при отступлении через реку Шару, спас пятерых, поочередно переправив их на нужный берег.

Но если я еще могла представить как это действие происходило или могло происходить, то узнала про эпизоды, которые до поры до времени не укладывались в моей голове. Например, этот. Наша подводная лодка повреждена в бою и ложится на грунт. Никто не знает, где она. И не узнает, никакой сигнал не проходит. Так что помощи ждать неоткуда. А до своих, до берега, всего-то несколько километров. И тогда старшина Никишин принимает решение попасть в воду через торпедный аппарат, добраться до поверхности и доплыть. Сказано – сделано. Я нечто подобное – когда подводник выходил на волю через торпедный аппарат – после видела в художественных фильмах. Но там артистам ничего не грозило. Здесь же, как понимаю, всё было на тоненького: малейшая оплошность, и прощай надежда на спасение.

Так вышло, что каждым маем мы вспоминаем о гениальном советском пловце, рекордсмене мира, Европы и СССР (120 рекордов! Только вдумайтесь в эту цифру!) Леониде Карповиче Мешкове. Великим спортсменом он стал еще до войны. А по ходу её вдобавок укрепил свое человеческое величие. Героический эпизод из военной поры Леонида Карповича, казалось бы, общеизвестен. Но в то же время по опыту знаю, что всегда найдутся представители самого молодого (и не только) поколения читателей газеты, которые увидят его впервые. Нашла описание подвига Мешкова в одном из сми, и, как цитату, хочу привести полностью. Кстати, этих описаний много, они даже чуть разнятся, но я выбрала вот этот. Итак: «Летом 1941 года фашисты устремились к реке Луга. Форсировав ее, немцы могли выйти на подступы к Ленинграду. Бои на Лужском оборонительном рубеже длились около месяца. Советским фронтовикам было необходимо получить сведения из тыла врага. Но переправиться по реке на лодках не получалось. Тогда на помощь пришли спортсмены-пловцы, среди которых мировой рекордсмен Леонид Мешков. Ночью они переплыли реку. Больше суток вели разведку. Выполнив задачу, солдаты собрались возвращаться, но были обнаружены противником. Начался обстрел. Одного из советских пловцов, чемпиона страны Евгения Белковского, убили. Другой, Сергей Кулаков, получил тяжелое ранение. Старший сержант Леонид Мешков подхватил товарища и пополз с ним к реке, но тут взорвался снаряд. Мешкова ранило в правую руку. Снова взрыв – и левая рука оказалась обездвижена. Чудом добравшись до воды, Леонид поплыл на спине. При этом на себе он держал серьезно раненного Сергея Кулакова. За этот подвиг спортсмен-фронтовик, доброволец ВОВ Леонид Карпович Мешков был удостоен высокой правительственной награды. А после войны, несмотря на тяжелое ранение, вернулся в большой спорт и неоднократно становился победителем чемпионатов СССР».

Рассказав о фронтовых героях-пловцах (как вы понимаете, лишь о некоторых из них), было бы неправильно не вспомнить тех, кто обучал наших бойцов плаванию в те тяжелые годы. В самом начале войны известнейшие советские мастера водных дорожек Клавдия Алешина, Владимир Китаев и Николай Столбов разработали 20-часовой курс ускоренного обучения плаванию. Более того, наравне с другими мастерами сами его и преподавали. И, конечно, здесь особо наглядным будет пример осажденного Ленинграда. Ведь даже в блокаду – речь о её начале, о 1941 годе – здесь работал бассейн, где солдаты учились плавать. И что вообще как-то даже нереально представить: проводились занятия групп по лечебной водной физкультуре.

Еще один известный ленинградский пловец и тренер Александр Шумин (к слову, супруг Клавдии Алешиной) был назначен начальником школы, где учили настоящих и будущих защитников города как плаванию, так и переправам вплавь. На прудах стадиона имени Ленина, прудах Озерки в Пушкине воины тренировались максимально использовать все подручные средства при переправах через водные преграды. А переправлять надо было не только себя, но и пулеметы, и орудия, и даже машины, не дожидаясь наведения понтонных мостов.

Шумин, кстати, проявил себя и как блестящий организатор «горячих» переправ через Неву в районе Невского Пятачка, а также других местах Ленинградского фронта, за что был награжден боевыми орденами и медалями.

Курсы плавания для бойцов, уходящих на фронт, были организованы во многих городах СССР. В холодное время бойцы тренировались в бассейнах. Но как только позволяла погода выходили на открытые водоемы. И эти уроки многим из них сохранили жизнь.

Подготовила

Маргарита Балакирева

Фото из открытых источников