Только фактыЛюди воды

Петербург – город белых ночей, город-боец и город-музей под мирным открытым небом, которому посвящены строки лучших поэтов и сложены десятки песен:

«Ужели белой ночью в мае

Вы не бродили у Невы?

Я ничего не понимаю!

Мой Боже, как несчастны вы!..»

(Николай Агнивцев)

Но в свидетельстве о моем рождении значится город Ленинград. И памятная медаль, родившемуся в городе-герое: как символ несломленного духа, беспримерного героизма и стойкости в годы Великой Отечественной войны моих земляков.

Почти 900 дней страданий, мужества и боли – самая продолжительная и самая страшная осада города за всю историю человечества, жители которого прошли через ад на земле. Это – Блокада Ленинграда.

Мир и война. Война и мир. Две грани подвига, две грани служения своему народу. И сегодня я хочу вспомнить о человеке, влияние и вклад которого в развитие водных видов спорта в нашей стране, сложно переоценить. Но что не менее важно, наш Герой (именно с большой буквы) имеет непосредственное отношение к одному из главных символов блокадного Ленинграда – «Дороге жизни». Единственной магистрали, связывавшей огромный город, скованный, казалось бы, мертвой хваткой врага, с Большой землёй и пролегавшей по водной, а зимой – по ледяной поверхности Ладожского озера. И постоянно под бомбежками, постоянно обстреливаемой. Именно по ней поступало продовольствие, по ней же вывозили раненых, больных ленинградцев, и именно ее защищал Василий Петрович Поджукевич, один из первых в стране заслуженных мастеров спорта по плаванию. Действительно, на каком еще рубеже защиты Родины он мог оказаться, если вся его жизнь, была связана с водной стихией. Мог бы и на любом, кто ж тогда что выбирал, но оказался там, где было уготовано судьбой.

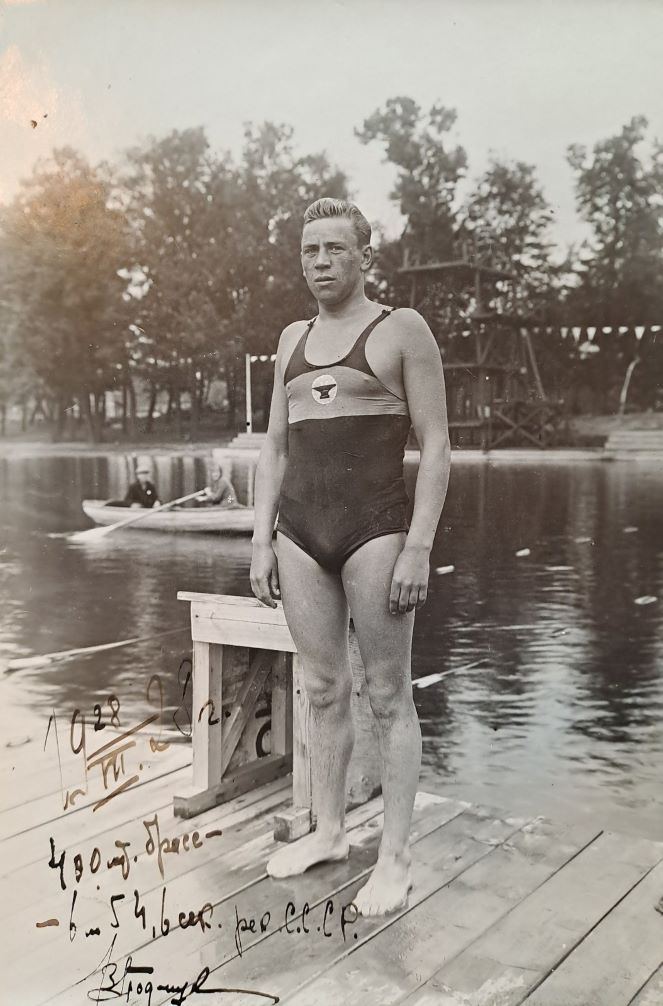

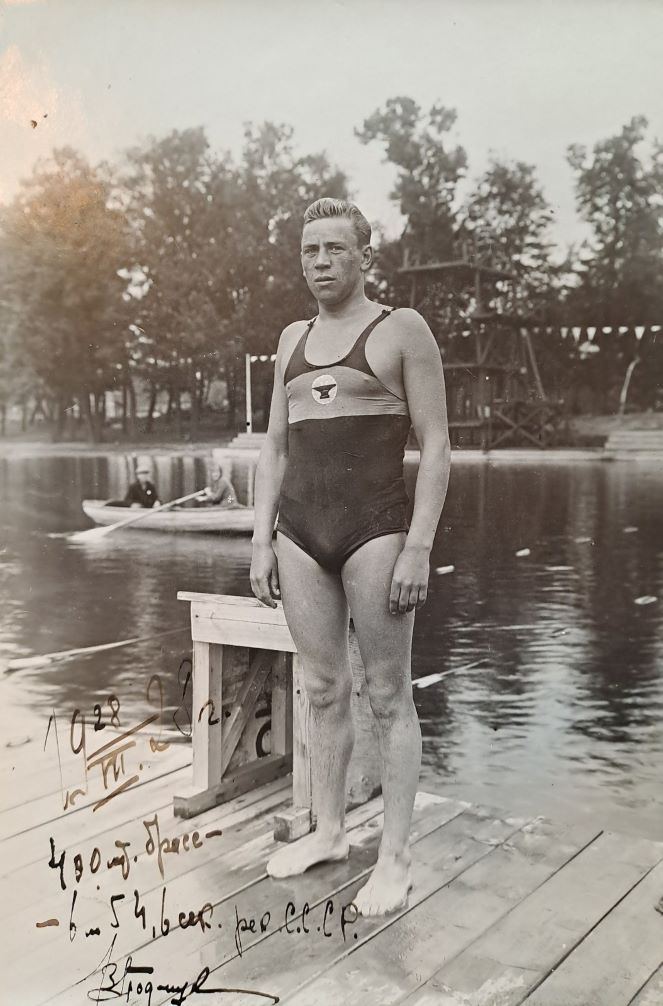

На момент объявления войны Поджукевич был достаточно известным спортсменом, являлся победителем и призером Всесоюзной спартакиады 1928 года – первого крупного плавательного форума страны Советов, в котором участвовало более 500 пловцов. И, заметьте, имевшего статус международного – с представителями Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии, Швейцарии и Австрии. А Поджукевич – еще и непревзойденный центр нападения ватерпольной сборной команды Советского Союза, первого ее созыва, и затем один из видных ленинградских тренеров, подготовивший не одного чемпиона и рекордсмена страны по плаванию. И опять же – он неоднократный триумфатор, как играющий тренер, чемпионатов СССР по водному поло, соавтор первого профильного учебника «Плавание, прыжки в воду и водное поло». Примечателен факт, что, как и большинство его современников-пловцов, увлекающихся плаванием, среди которых были Александр Шумин, Владимир Китаев, Валерий Буре (отец выдающегося пловца Владимира Буре), Василий Петрович являл собой и талантливого, знающего ватерполиста. Но все спортивные регалии активного физкультурника спортсмена и тренера Василия Поджукевича, меркнут по сравнению с подвигом, историей которого поделился его внук, Сергей Амиров:

– Дед, как и большинство фронтовиков, не любил вспоминать войну. На фронт он отправился добровольцем в рядах бойцов Военно-Морского флота 01.07.1941. Через десять дней после начала Великой Отечественной войны. Хотя вспоминать и не любил, но о событиях, послуживших для его награждения орденом «Красной звёзды», потомкам рассказал. После всяческих просьб и напоминаний, разумеется.

Итак, дело было в Кобоне – и тогда, и сейчас маленькой деревушке на берегу Ладожского озера. С той лишь разницей, что в те военные дни там располагался главный перевалочный пункт «Дороги жизни». Это место называли землей обетованной между вратами ада. Старая рыбацкая деревня, да небольшая церквушка и эвакуационный пункт, добравшись до которого можно было хотя бы надеяться на жизнь. Отсюда продовольствие переправлялось в город. По воспоминаниям деда, лед тогда еще не успел встать, было начало ноября. Снабжение осуществлялось по воде, на баржах, под не прекращающимися бомбежками немцев. Живого места там не было: на Кобону падало по 40–60 бомб в день. Одну из барж, пришвартованную к берегу и наполненную несущей ленинградцам жизнь мукой, в какой-то момент оторвало и грозило унести в акваторию Ладоги. Дед вызвался добраться до неё вплавь и закрепить буксировочный трос. Вряд ли бы кто на тот момент мог бы сделать это, кроме него. Во всяком случае из тех, кто находился там. По сути, он греб одной рукой, держа другой трос, который с каждой минутой, проведенной дедом в ледяной воде, прибавлял в весе чуть ли не тонну… Вернувшегося на берег пловца, отогревали народными способами: дали выпить спирта и отвели в баню. Спортивная закалка и натренированный организм помогли ему не заболеть. А вот еще из моих детских воспоминаний: сижу на коленях у деда, трогаю его локоть, а там под кожей можно было нащупать осколки, которые врачи не смогли удалить…

Помимо Ордена Красной звёзды, Василий Петрович Поджукевич был награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Уже как автор, рискну предположить и не думаю, что сильно ошибусь, что подобный героизм и самопожертвование были обусловлены ещё и тем, что в осажденном Ленинграде у Василия Петровича остались жена и маленькая дочь Марина. Да-да, та самая Марина, в замужестве Амирова, которая вырастет и, подобно отцу, посвятит себя плаванию. И станет знаменитым на весь плавательный мир тренером, воспитавшем целую плеяду мастериц брасса, чемпионок мира и Европы, призерок Олимпийских игр – Елену Волкову, Юлию Богданову, Светлану Варганову… А из осажденного города любимые женщины Поджукевича будут эвакуированы только весной 1942 года после того, как переживут в Ленинграде самую страшную блокадную зиму.

Василий Петрович с дочкой Мариной. Фото сделано через шесть лет после войны.

Ну, а что значила мука, из которой пекли хлеб для ленинградцев, опишу личным примером своей семьи и воспоминаний уже из моего детства. Моя бабушка оставалась в городе всю Блокаду. Более того, весь ее период проработала в школе учителем русского языка и литературы. И всю оставшуюся она никогда не выкидывала хлеб, а крошки со стола всегда сгребала в свою маленькую сморщенную ладошку и съедала. Всегда… Однажды мой отец имел неосторожность выкинуть зачерствелый хлеб в мусорный контейнер у нее на глазах. Признаюсь, в моих ушах до сих пор стоит крик и отборная ругань этой интеллигентнейшей миниатюрной женщины. А в памяти – испуганные глаза взрослого мужчины не маленькой комплекции, очень много всего повидавшего, но который тогда не знал, куда ему провалиться. Не от страха, от стыда.

После войны Василий Петрович, вернулся к делу всей своей жизни – развитию водных видов спорта. Преподавал в университете имени П.Ф. Лесгафта на кафедре теории и методики плавания, стоял у истоков ватерпольного клуба «ВМУЗ», впоследствии «Балтики». Именно он был старшим тренером сборной Советского Союза по водному поло, на первой для нашей страны Олимпиаде 1952 года в Хельсинки. Благодаря его начинаниям в Ленинграде были организованы секции плавания в детско-юношеских спортивных школах «Политехник» и «Водник», а в бассейне «Большевик» в пору его руководства начинала свой спортивный путь призер Олимпийских игр, чемпионка мира Юлия Богданова. Словом, был до конца жизни верен однажды выбранному пути.

Память. Мне хочется сказать, что она должна быть вечной. «Это нужно – не мёртвым. Это надо – живым!» Подписываюсь под каждым словом Роберта Рождественского.

Александр Александров

Санкт-Петербург

Фото из архивов и открытых источников

Больше фото из домашнего архива семьи Поджукевичей-Амировых смотрите в материале Фотоштрихи к портрету эпохи

Василий Поджукевич: один, из сломавших блокаду

ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ В ГОД 80-летия ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Петербург – город белых ночей, город-боец и город-музей под мирным открытым небом, которому посвящены строки лучших поэтов и сложены десятки песен:

«Ужели белой ночью в мае

Вы не бродили у Невы?

Я ничего не понимаю!

Мой Боже, как несчастны вы!..»

(Николай Агнивцев)

Но в свидетельстве о моем рождении значится город Ленинград. И памятная медаль, родившемуся в городе-герое: как символ несломленного духа, беспримерного героизма и стойкости в годы Великой Отечественной войны моих земляков.

Почти 900 дней страданий, мужества и боли – самая продолжительная и самая страшная осада города за всю историю человечества, жители которого прошли через ад на земле. Это – Блокада Ленинграда.

Мир и война. Война и мир. Две грани подвига, две грани служения своему народу. И сегодня я хочу вспомнить о человеке, влияние и вклад которого в развитие водных видов спорта в нашей стране, сложно переоценить. Но что не менее важно, наш Герой (именно с большой буквы) имеет непосредственное отношение к одному из главных символов блокадного Ленинграда – «Дороге жизни». Единственной магистрали, связывавшей огромный город, скованный, казалось бы, мертвой хваткой врага, с Большой землёй и пролегавшей по водной, а зимой – по ледяной поверхности Ладожского озера. И постоянно под бомбежками, постоянно обстреливаемой. Именно по ней поступало продовольствие, по ней же вывозили раненых, больных ленинградцев, и именно ее защищал Василий Петрович Поджукевич, один из первых в стране заслуженных мастеров спорта по плаванию. Действительно, на каком еще рубеже защиты Родины он мог оказаться, если вся его жизнь, была связана с водной стихией. Мог бы и на любом, кто ж тогда что выбирал, но оказался там, где было уготовано судьбой.

На момент объявления войны Поджукевич был достаточно известным спортсменом, являлся победителем и призером Всесоюзной спартакиады 1928 года – первого крупного плавательного форума страны Советов, в котором участвовало более 500 пловцов. И, заметьте, имевшего статус международного – с представителями Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии, Швейцарии и Австрии. А Поджукевич – еще и непревзойденный центр нападения ватерпольной сборной команды Советского Союза, первого ее созыва, и затем один из видных ленинградских тренеров, подготовивший не одного чемпиона и рекордсмена страны по плаванию. И опять же – он неоднократный триумфатор, как играющий тренер, чемпионатов СССР по водному поло, соавтор первого профильного учебника «Плавание, прыжки в воду и водное поло». Примечателен факт, что, как и большинство его современников-пловцов, увлекающихся плаванием, среди которых были Александр Шумин, Владимир Китаев, Валерий Буре (отец выдающегося пловца Владимира Буре), Василий Петрович являл собой и талантливого, знающего ватерполиста. Но все спортивные регалии активного физкультурника спортсмена и тренера Василия Поджукевича, меркнут по сравнению с подвигом, историей которого поделился его внук, Сергей Амиров:

– Дед, как и большинство фронтовиков, не любил вспоминать войну. На фронт он отправился добровольцем в рядах бойцов Военно-Морского флота 01.07.1941. Через десять дней после начала Великой Отечественной войны. Хотя вспоминать и не любил, но о событиях, послуживших для его награждения орденом «Красной звёзды», потомкам рассказал. После всяческих просьб и напоминаний, разумеется.

Итак, дело было в Кобоне – и тогда, и сейчас маленькой деревушке на берегу Ладожского озера. С той лишь разницей, что в те военные дни там располагался главный перевалочный пункт «Дороги жизни». Это место называли землей обетованной между вратами ада. Старая рыбацкая деревня, да небольшая церквушка и эвакуационный пункт, добравшись до которого можно было хотя бы надеяться на жизнь. Отсюда продовольствие переправлялось в город. По воспоминаниям деда, лед тогда еще не успел встать, было начало ноября. Снабжение осуществлялось по воде, на баржах, под не прекращающимися бомбежками немцев. Живого места там не было: на Кобону падало по 40–60 бомб в день. Одну из барж, пришвартованную к берегу и наполненную несущей ленинградцам жизнь мукой, в какой-то момент оторвало и грозило унести в акваторию Ладоги. Дед вызвался добраться до неё вплавь и закрепить буксировочный трос. Вряд ли бы кто на тот момент мог бы сделать это, кроме него. Во всяком случае из тех, кто находился там. По сути, он греб одной рукой, держа другой трос, который с каждой минутой, проведенной дедом в ледяной воде, прибавлял в весе чуть ли не тонну… Вернувшегося на берег пловца, отогревали народными способами: дали выпить спирта и отвели в баню. Спортивная закалка и натренированный организм помогли ему не заболеть. А вот еще из моих детских воспоминаний: сижу на коленях у деда, трогаю его локоть, а там под кожей можно было нащупать осколки, которые врачи не смогли удалить…

Помимо Ордена Красной звёзды, Василий Петрович Поджукевич был награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Уже как автор, рискну предположить и не думаю, что сильно ошибусь, что подобный героизм и самопожертвование были обусловлены ещё и тем, что в осажденном Ленинграде у Василия Петровича остались жена и маленькая дочь Марина. Да-да, та самая Марина, в замужестве Амирова, которая вырастет и, подобно отцу, посвятит себя плаванию. И станет знаменитым на весь плавательный мир тренером, воспитавшем целую плеяду мастериц брасса, чемпионок мира и Европы, призерок Олимпийских игр – Елену Волкову, Юлию Богданову, Светлану Варганову… А из осажденного города любимые женщины Поджукевича будут эвакуированы только весной 1942 года после того, как переживут в Ленинграде самую страшную блокадную зиму.

Ну, а что значила мука, из которой пекли хлеб для ленинградцев, опишу личным примером своей семьи и воспоминаний уже из моего детства. Моя бабушка оставалась в городе всю Блокаду. Более того, весь ее период проработала в школе учителем русского языка и литературы. И всю оставшуюся она никогда не выкидывала хлеб, а крошки со стола всегда сгребала в свою маленькую сморщенную ладошку и съедала. Всегда… Однажды мой отец имел неосторожность выкинуть зачерствелый хлеб в мусорный контейнер у нее на глазах. Признаюсь, в моих ушах до сих пор стоит крик и отборная ругань этой интеллигентнейшей миниатюрной женщины. А в памяти – испуганные глаза взрослого мужчины не маленькой комплекции, очень много всего повидавшего, но который тогда не знал, куда ему провалиться. Не от страха, от стыда.

После войны Василий Петрович, вернулся к делу всей своей жизни – развитию водных видов спорта. Преподавал в университете имени П.Ф. Лесгафта на кафедре теории и методики плавания, стоял у истоков ватерпольного клуба «ВМУЗ», впоследствии «Балтики». Именно он был старшим тренером сборной Советского Союза по водному поло, на первой для нашей страны Олимпиаде 1952 года в Хельсинки. Благодаря его начинаниям в Ленинграде были организованы секции плавания в детско-юношеских спортивных школах «Политехник» и «Водник», а в бассейне «Большевик» в пору его руководства начинала свой спортивный путь призер Олимпийских игр, чемпионка мира Юлия Богданова. Словом, был до конца жизни верен однажды выбранному пути.

Память. Мне хочется сказать, что она должна быть вечной. «Это нужно – не мёртвым. Это надо – живым!» Подписываюсь под каждым словом Роберта Рождественского.

Александр Александров

Санкт-Петербург

Фото из архивов и открытых источников

Больше фото из домашнего архива семьи Поджукевичей-Амировых смотрите в материале Фотоштрихи к портрету эпохи